このサイトは 「本郷美術骨董館」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

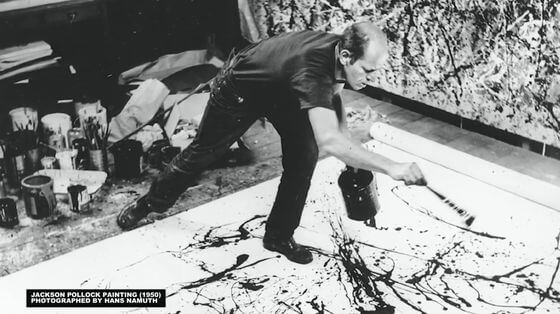

アクションペインティングの第一人者ジャクソン・ポロック。

「ジェスチュラル・ペインティング」とも呼ばれるこの絵画様式は、絵具をキャンバスや紙に丁寧に塗って完成させる絵画ではなく、飛び散らせたり垂らしたり、あるいは汚し付けたりするような手法で作品を完成させる様式です。

何か具体的な対象を描く、というよりは、どちらかといえば"絵を描く"という行為(アクション)そのものを重視するものといえるでしょう。

このアクションペインティングが広まったのは、第二次世界大戦後の1940年代後半以降。ニューヨークを中心として、欧米で広がりました。 この用語を初めて使ったのはハロルド・ローゼンバーグ(アメリカの美術評論家)で、1952年、自身の著書『アメリカのアクションペインターたち』においてこの用語を用いました。「物質でなく"行為"としての芸術」「結果でなく"過程"としての芸術」といった芸術の再定義を提唱し、とくにニューヨーク派と言われる画家や評論家たちの間に、美術の見方における重要な変革をもたらしました。

「ハプニング」「フルクサス」「コンセプチュアル・アート」「アースワーク」など、有名な芸術運動の起源にもなったとされています。

ちなみに、アメリカの抽象絵画運動の中から発生したものであるため「抽象表現主義」と関連づけて語られることが多く、同一視されることもあるようです。

代表的な作家としては、ジャクソン・ポロック(『No. 5, 1948』『緑、黒、黄褐色のコンポジション』等)や、ウィレム・デ・クーニング(『発掘』『女と自転車』等)などが挙げられます。

とくにジャクソン・ポロックは「アクションペインディングの旗手」とも呼ばれる存在で、絵具缶から直接絵具を滴らせる「ドリップ・ペインティング(したたらせ技法)」や、絵具を垂らす「ポーリング(流しこみ技法)」といった独自のスタイルを展開しました。

引用元:アートペディア https://www.artpedia.asia/jackson-pollock-number-17a/

引用元:wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Interchange_(de_Kooning)

2015年この「インターチェンジ」に、3億ドルの値がついたことで知られるクーニング。

アートの価値は人それぞれすぎて、それがまた面白い所でもありますね。

引用元:アートペディア https://www.artpedia.asia/willem-de-kooning/

こちらもすごい価格。

しかし、クーニングは日本ではあまり人気がないのか、2014年に40年ぶりとなる大規模個展をブリヂストン美術館で開催した後は、大きな動きはナシ。

日本では、豊田市美術館の「二人の人物」、東京都現代美術館の「無題(女)」ほか、10作品程度しか生で見ることができません。

子どもも楽しめる手法、それがアクションペインティング!なんと動物も楽しんでいました。

アクションペインティング制作中 pic.twitter.com/M2kKVObYDE

— 犬さん (@inusan__) January 6, 2019

本日のアクションペインティングの様子です!

— 京大美術部 (@Kyodai_Artclub) February 18, 2019

絵の具を撒き散らすという背徳感…!

いいですね✨✨ pic.twitter.com/S5J6HHPeRC

今日はウィレム・デ・クーニング誕生日。ポロックと並ぶアクションペインティングの大家。「こんなんおれでも描けるか!」言うたらいけません。画像3枚目の「インターチェンジ」は3億ドル(円ではない)で取引され当時絵画としては史上最高値となりました。

— 阿乱隅氏 (@yoiinago417) April 23, 2019

だからおれでも描ける言うたらあきまへん。 pic.twitter.com/ytIlXD6ycS

「自分でもできそう」と思わせる力があるのがアクションペインティング。実際にやってみると楽しいので、たまにそういった子ども向けの催しもありますね。ただし、本家の作品はとんでもない額です(笑)。

現代アートから骨董・古美術までを扱う「本郷美術骨董館」代表。20歳から草間彌生の作品を集めているコレクターでもある。BSフジで放送中の、若手日本アーティストを紹介する番組「ブレイク前夜~次世代の芸術家たち~」制作提供も行っている。お店では鑑定をするかたわら、テレビ・ラジオなどにも出演し、現代アート界を盛り上げている。

1947年、ポロックは現代アートシーンに「アクション・ペインティング」という革命をもたらします。それはこの翌年に発表され、2016年になんと224億という値がついた(!)作品です。

ジャクソン・ポロックはこちらのページでも紹介しています。